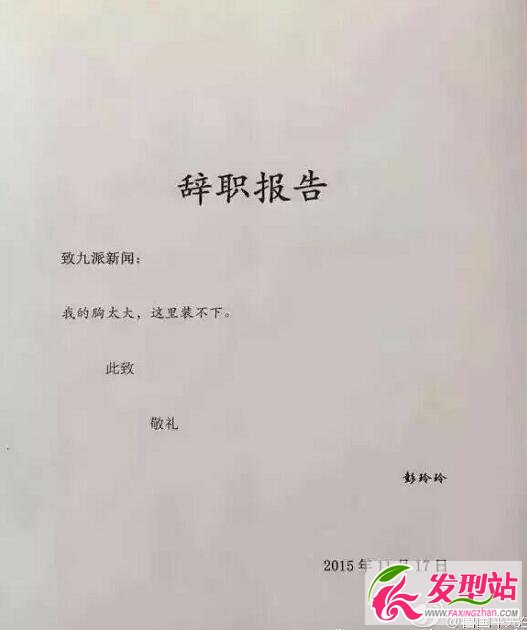

11月18日,九派新闻一名记者的辞职报告“意外”走红,其简洁封面除了必要内容如时间和抬头外,就一句:“我的胸太大,这里装不下”,可谓相当有逼格。

很快,这张照片就在媒体圈刷屏。

很多人预测,这张照片必火甚至段子都出来了:老板回复:再大也逃不过我的手掌心

但也有人预测,这张照片不会火,因为:不经意的内容,引起了共鸣才会火。为了火而炮制的,共鸣的群体不多,火不了!

无疑,有人怀疑这是九派新闻在炒作。

随后,一篇名为“告别武汉:不畏将来 不念过往” 、发表于11月18日署名为“彭玲玲”的文章被网友扒出。

也算是从侧面印证了辞职一事不假。

附:告别武汉:不畏将来 不念过往

离开武汉仿佛是一瞬间的决定。我对同事说,明天就走。

许久没有这么痛快淋漓地活过。记得上次离职,来来回回纠结一个多月,当时家人朋友几乎没人支持,但我仍带着满腹理想,来到了武汉。

可是现在,支撑我的力量消失了。我厌倦了这里。

街上下着淅淅沥沥的小雨,天好冷。同事给我饯行:吃饭、看电影。嘻哈一场、自嘲一场,生活又要重头开始。

深夜,回到依然简陋的房间,盘算着我能带走的物件:一床被子、一个音乐盒、两本书,以及瓶瓶罐罐的护肤品。3个多月了,我甚至没在这间房里备下一块抹布,或一个好用的拖把。

stage 1

记得刚来武汉,人生地不熟。我常把自己关在房间,任孤独啃噬。

新的工作,意味着思维方式和生活方式的转变,我面临诸多不适,甚至一度怀疑自己的选择——来武汉,是对的还是错的?

彼时,我所在的媒体“长江新闻”,还处在最好的时光。它像一个刚出生的婴儿,正沐浴着希望和激情。

同事们来自全国各地,且大部分是辞职而来,他们年轻、富有活力,正怀抱着梦想。

香就是其中一位,她高高瘦瘦,长发,单凤眼。第一天来就与我相识。她沿着长江日报大门的楼梯往下走,满脸忧郁。香说那边不放人,辞职手续也拖着不办,但她一定要来长江新闻,即使手续没办完。

她之前在海南的一家报社供职,可是报纸的效益早已江河日下。

我们沿着北湖正街找餐馆吃饭,然后逛夜市。琳琅满目的小商品、热闹的人流,梧桐树下的武汉之夜,被映照得异常欢腾。

stage 2

后来,我开始出差。去北京、横店等,采访演员、采访几位将军。

在家宅久了,我甚至害怕出行,害怕在人海里茫无头绪地找人。我不会自己买车票、认不清地铁路线,不会用手机定位。我只是一名文学爱好者,因为爱写,朋友便喊我来,成为长江新闻一名特稿记者。

我给自己取了个笔名,叫王朋朋。

什么都得学习。这是一个艰辛的过程,有时候觉得无望,有时候又觉得兴奋。我得习惯着一个人行走。

在盛夏的北京街头,我背着背包,穿过大半个城市,去买书、去见采访对象;在横店,我和一大群陌生的演员成为朋友。我用最快的速度写稿,然后和领导探讨稿件的写法、修改方案。

每一天都是新鲜的,每一天都在进步。我开始喜欢这样的生活。

stage 3

变故始于改名。8月底的一天,我们的大领导突然说要宣布个消息:长江新闻将被注资一个亿,同事们一阵欢呼。

而另外一个消息让人黯然:长江新闻将改名为“九派新闻”。为什么要改一个这么丑的名字?公司几乎没有人喜欢这个Low逼名字,但还是改了。

我记得那时,工作群里发布了很多图片,行政部门为狮子座同事准备了大蛋糕,办公室还贴上了彩带,大家将蛋糕抹到脸上,互相逗乐。一切都很祥和、美好。

就像一出悲剧电影,总有欢乐场面作为衬托。

那会儿,我正住在7天酒店,为接下来的采访做着功课。我想,等我回去了,一定要结识每一位同事,和他们一起疯、一起笑。

stage 4

没有人预计到事情会越来越糟。

原计划9月8日上线的APP推迟上线。12日,公司空降了一名“董事长”,一名“CEO”。

15日晚,同事香在微信里问我,采编部门领导可能都辞职,你们部门不会受到影响吧?

那时我在北湖正街,刚采访完一个小商贩,街上人群拥挤,后面的人推搡着我,我几乎拿不稳手机。草草看了香的话,心不在焉地说,能有什么影响?

是啊,这么大一个公司,能发生什么大不了的事。但风暴还是来了。

这天,采编团队领导和新来的领导发生冲突,说了狠话、拍了桌子。从同事口耳相传的言论中得知,分歧主要来自方向性的问题,采编团队坚持做原创新闻,新来的领导却坚持做所谓的“大数据”,抓取新闻(说白点就是转载新闻)。

两拨人一拍两散,我们采编团队的大领导撂挑子了。那两天,公司几乎陷于瘫痪。

香仍是满面愁容,说怎么办,刚刚辞完职,如果失业,怎么有脸回去?是啊,怎么办,我在一片反对声中来到武汉,怎么有脸回去?

部分同事在办公室失声哭了。

灰头土脸、狼狈无比,还不能向任何人说起。我依然像往常一样给家人打电话、和长沙的朋友聊天,装做什么事都未曾发生。可是有无数个问号淤在心里,怎么办?

这就像一场博弈,大领导以撂挑子相要挟仍不能有什么改观,最后被安置在长江日报集团另一家报社。而九派新闻被新来的领导接管。

stage5

接下来发生的事,如同一场凌迟。

首先是不准再做监督类报道,且压缩记者出差的比例。部分记者被安排在办公室做编辑,转载其他网站的新闻。9月23日,“九派新闻”APP正式上线,而公司内部,早已人心涣散。

10月,所有记者出差冻结。

平台上更新的报道,大部分是转载的新闻,偶尔几篇原创,也是10月前采来的报道,或是记者闭门造车,写出的综合稿。

如果不需要原创内容,我们的存在就失去了意义。

工作变得越来越糟。我们喝酒,红的,白的。喝完就倒在床上,笑,或者哭。

静说失业了她就回家种地,家里还好多玉米地。她25岁,来自山西,之前在一家报社工作。说完,她把头埋在深蓝色的被窝里,腿悬在床沿上,哭起来,哭得身体一抖一抖的。

她抱怨那个招她来的同事,明明这就是个火坑嘛。那个同事就坐在她旁边,把头埋在双臂间,默然无语。

我们还一起看电影,吃饭,打牌,出游。我们像是一群开心的倒霉蛋。可是年底了,去哪找工作好呢?始终有个痛点在。这是个悲剧,更是个笑话。

10月19日,公司制定出一份简易表格,让同事填“是”或“否”。九派新闻将从长报集团独立出去,搬去光谷的一个什么鬼地方,愿意跟九派的人填“是”,否则填“否”。

至于填“是”,未来待遇、做什么,以及填否意味着什么等问题,新任的领导并没有跟员工说明的意愿。

有同事起草了份“申请书”,请求公司领导能将公司产品及以后的工作性质加以明说,然后让大家签名。

还有同事请求召开全体员工大会,因为自公司变革以来,没有召开过一次大会,没有一个人见过总经理。

这些要求被不了了之。所有的人都觉得被坑了,却又找不到说理的地方。

武汉,一如他既往的那样自负,以为能掌控BBC的叙事方式就可以愚弄世界(Fooled theWorld);湖北,一如他既往的那样野蛮,以为夺取录音笔就能Hold住全场。

套用一句媒体同行的话说:

我们知道了他们在说谎,他们也知道自己是说谎,他们也知道我们知道他们在说谎,我们也知道他们知道我们知道他们说谎,但是他们依然在说谎。

别人都已通过大桥安全过河,他们还在假装摸着石头过河。

stage6

武汉的天气已然进入深秋,冬天就在眼前了。所幸我已不是原来的我,这个我,已变得更为强大、独立、洒脱。

我不想再浪费自己的时间。

我并没有好的去处,但即使没有去处,我也不愿呆在这个地方。

11月12日,我背上行囊,坐上了离开武汉的高铁。我以为自己的心情应该是失落的、羞耻的、狼狈的。但其实我是轻松的、释然的。我再次结束了一段生活。

我甚至拒绝了领导给我介绍的工作。我不会再冒然地去选择一份工作。

在我心里,工作不是你能给多少工资或我能做多少事,不是你背后说我变态我背后说你无能。工作应是一种价值上的彼此认可。喜欢做的事,工资再低我也愿意,不喜欢的事,工资再高也无济于事。

我更加珍视我的自由与感受。

很感谢家人没有责怪我,也感谢朋友没有嘲笑我。让我即使站在人生的最低处,仍能感受到生活的美好。

去武汉是对的还是错的?时间终是给出了答案,我从来没后悔过自己的选择,经历一些磕碰,生命才会更加厚重。

关于未来,希望,仿佛又回到我的手中。我想先和朋友一起做个自媒体(酝酿中),去呈现我们想呈现的人或事——虽然生活诸多磨难,但生命仍需背负小小的使命感。

期盼喜欢我的人能继续喜欢我,不喜欢我的人能慢慢尝试接受我。